セイコーのお家騒動とグランドセイコー /栄光と暗黒の歴史

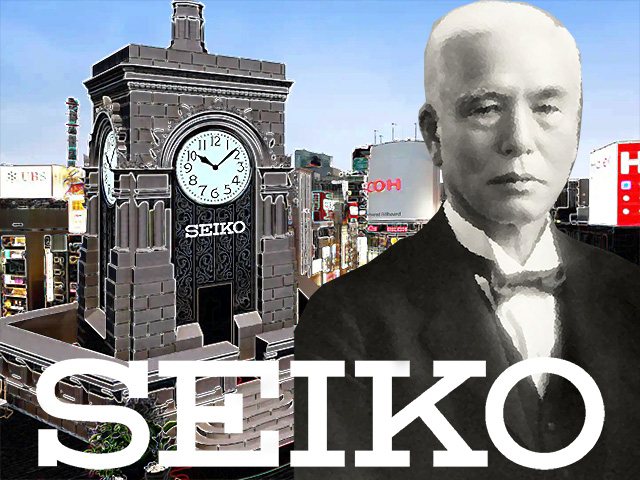

1881年に東京で創業した セイコー は、波瀾に満ちた歴史を辿り現在に続いています。そのため転機になる出来事は数多くあるのですが、現在のセイコーに大きな影響を与えたと思われる1998年のグランドセイコーの復活と、2010年の経営陣が起こした社内クーデターまでを中心に書いていきたいと思います。 服部時計店の創業 幼い頃から自分の店を持ちたいと考えていた服部金太郎が、1881年に東京都中央区の京橋に、中古時計の買取と販売を行う服部時計店を創業したのがセイコーの始まりです。その商売は上手くいき、11年後の1892年には置き時計を製造する工場である精工舎を設立しました。やがて精工舎は懐中時計、そして腕時計の製造も行うようになります。 世の中の主流が腕時計になると、1937年に腕時計の製造部門を独立させた新工場の第二精工舎を東京の亀戸に設立しました。これが今日の セイコーインスツル(株) になります。ところが1941年に始まった太平洋戦争で東京の工場は爆撃の目標になりやすいため、第二精工舎は長野県諏訪市に疎開しました。ここは諏訪工場と呼ばれ、現在の セイコーエプソン(株) になります。戦争が終わると第二精工舎(通称、亀戸)と諏訪精工舎(通称、諏訪)はライバル関係になり、開発競争を行うことになります。 ※第二精工舎 また終戦後の1947年、服部時計店は小売部門を独立させて (株)和光 を設立しました。こうして現在のセイコーを構成する主な部門が戦後に出来上がりました。 天文台コンクールの快挙 東京でのオリンピック開催が決まると、諏訪は世界に挑戦する最高級の腕時計を作るという理念を掲げ、1960年に グランドセイコー のブランド名で高級腕時計に進出します。この頃の日本の時計業界の目標は、世界最高峰のスイス時計に少しでも近づくことでした。そのため諏訪はスイスの天文台コンクールに出品する計画を立てました。これを聞いた亀戸は、自分達も参加を検討し始めました。こうして1963年に諏訪が、翌年の64年からは亀戸もニューシャテル天文台コンクールに参加しました。これは時計の精度を競うもので、さまざまな姿勢に置かれた時計の狂いを測定するコンクールです。 ここから諏訪と亀戸は互いにしのぎを削り、67年には亀戸が2位に入賞しました。これら日本勢の猛攻に、67年に優勝したオメガは68年にはクォーツ式時計...